記者

ライター安田淳

2022/03/12

記者

ライター安田淳

現代人に平等に与えられた、最高のリラックスといえばやはり「風呂」ではないでしょうか?とりわけ銭湯やスーパー銭湯の大きな浴槽で、思いっきり手足を伸ばしての入浴は爽快そのもの。また、2021年の「新語・流行語大賞」に「ととのう」がノミネートされるなど、世は空前のサウナブームでもあります。

さて、日本人にとって身近な存在である銭湯は、どのような変遷をたどって現在に至ったのでしょう。日本近現代建築史、江戸東京の建築・都市史を専門とされ、日本銭湯文化協会の理事も務められている、江戸東京博物館研究員・米山勇さんにお話をうかがいました。

―銭湯の原型が誕生したのは、日本の歴史のなかでいつ頃なのでしょうか?

米山:聖徳太子らによって仏教がもたらされた、飛鳥時代まで遡ります。当時の僧侶は法会等の前に沐浴(もくよく)を行っており、寺院内には浴室が設けられました。もともとは僧侶が身を清めるための施設でしたが、仏教を広く伝える目的もあり次第に民衆にも開放するようになったのです。

―その時代の入浴スタイルというのはどのようなものだったのでしょうか?

米山:少ない湯で多くの人を清める必要があったことから、ほとんどは蒸し風呂スタイルだったと考えられます。

―日本人のサウナ好きDNAは、この時代から継承されているのかもしれませんね。

入浴に関わる建築物のなかでもっとも古い遺構である東大寺の大湯屋 米山勇撮影

―現代のようにお金を支払って入浴するスタイルが生まれたのはどの時代からでしょうか?

米山:天正19(1591)年に伊勢与市という人物が、銭瓶橋のほとりに建てたものが江戸の町に最初に誕生した銭湯だと文献には記されています。「銭」を払って入浴するというスタイルが生まれたのは、この前後と推測されます。

―では江戸時代初期の銭湯には、現在の銭湯のように湯が張られていたのですか?

米山:いえ、この時代の銭湯も現在の入浴スタイルとは異なっていたようです。浅い浴槽に膝を浸す程度の湯が張られており、下半身は湯につかり上半身を蒸気で蒸すという半蒸し風呂が当時の主流でした。浴槽の上部を壁で囲み、湯気を出さないように引き違い戸を付けたことから「戸棚風呂」とも呼ばれていました。 しかし、この戸棚風呂にはある欠点があります。開閉が多いとせっかくの蒸気が逃げてしまい、多人数での入浴に適さなかったのです。

―現代のサウナも人の出入りが多いと温度が下がってしまいますし、容易に想像できますね。なにか対策はあったのでしょうか?

米山:そこで登場したのが「石榴口(ざくろぐち)」という装置です。床からおよそ90cmの低い位置に入口があり、人々はかがんで入りました。浴槽は石榴口をくぐった先のやや奥に置かれ、そこから立ち込める湯気を内部に満たしていたのです。

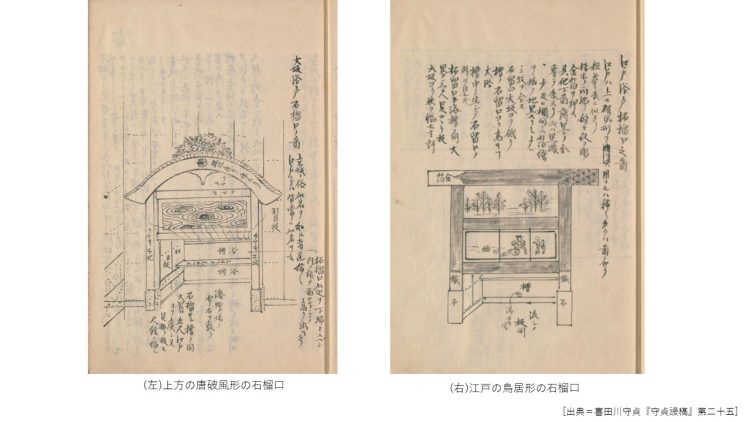

―史料などで見ますと石榴口は随分と装飾的ですね?

米山:装飾性豊かな石榴口は、それぞれの銭湯の個性を示すシンボルだったでしょう。興味深いことにこの石榴口は上方と江戸では形状が異なり、上方では唐破風形、江戸では鳥居に似た形が多かったのです。

―石榴口の内部には光も届かず、相当暗かったのではないでしょうか?

米山:暗闇のなかに湯気が立ち込める別世界だったでしょうね。江戸の庶民にとって、身体を洗い華美な装飾が施された石榴口をくぐることイコール、「日常」と「非日常」の境を往来することだったかもしれません。

―各戸に浴室を持てなかった江戸の庶民が銭湯に通う理由は、「身体を清めるため」「衛生を保つため」だけではなかったのですね。

米山:もちろん「衛生」という側面は大きかったでしょうが、「娯楽」という側面も同時にあったでしょう。江戸の庶民は銭湯という「身近な非日常」を楽しんでいたのだと思います。

―明治時代に入り、銭湯はどのように変化したのですか?

米山:浴槽には湯がたっぷりと湛えられ、洗い場は広くなり、天井は高くとられるなど現代の銭湯と近いものになりました。開放感にあふれたこれらの銭湯は「改良風呂」と呼ばれ、評判を博したようです。また、半蒸し風呂から、肩まで浸かる入浴スタイルに移行していったことから、これまで銭湯のシンボルであった石榴口は自然と取り払われてしまいます。

―建築的な面ではなにか変化がありましたか?

米山:華美な石榴口を内包していた江戸から明治初期の銭湯ですが、一般的に外観は町家風でさほど特徴的ではなかったことがわかっています。しかし、私たちがイメージする「東京の古い銭湯」って江戸東京たてもの園に保存されている子宝湯をはじめ、神社仏閣と見間違ってしまいそうな装飾的なイメージではないですか?

江戸東京たてもの園(江戸東京博物館の分館)で見られる子宝湯は昭和4(1929)年に建てられている。神社仏閣を思わせる大型の唐破風が特徴的だ。(写真提供:江戸東京たてもの園)

―たしかに東京の銭湯は威風堂々とした佇まいが特徴のように思いますが、そのような建築が流行したのはなぜでしょうか?

米山:銭湯の建築全体に装飾性が見られるようになったのは、大正12(1923)年に起きた関東大震災以降のことです。さらに、震災で焼け野原になってしまった東銀座の街に、堂々と立ち続けた歌舞伎座が銭湯建築に大きな影響を与えたと私は考えています。倒壊してしまった銭湯を歌舞伎座と同じく唐破風をつけて再建することで、復興の象徴としたのではないでしょうか。銭湯の内部を見ても、日常からかけ離れた物語性を存分に感じられる「劇場的空間」が広がっているのが分かると思います。

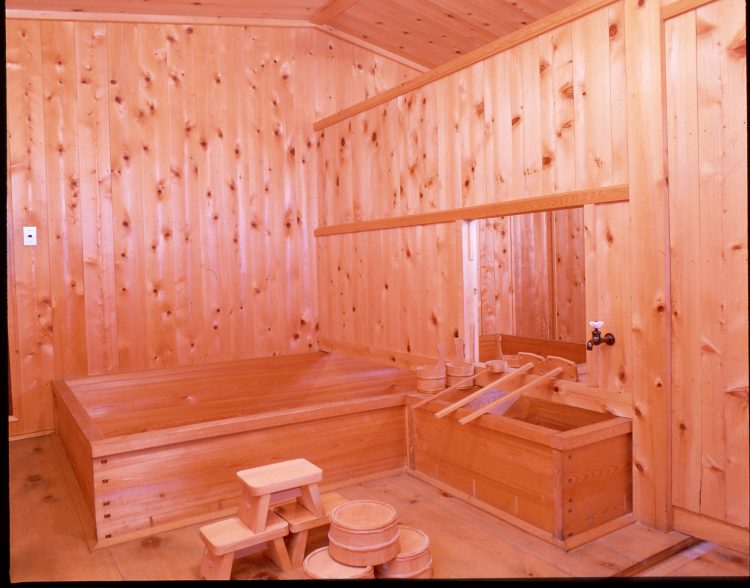

子宝湯の浴室。富士山のペンキ絵が描かれるなど、関東大震災後の東京を中心に流行した「東京型銭湯」の典型でもある(写真提供:江戸東京たてもの園)

―江戸の銭湯においては浴室内の石榴口が日常と非日常の境であったのに対して、関東大震災後の東京の銭湯は「建物内に踏み入ったその瞬間から非日常的な空間が広がった」と言えそうですね。

米山:そうですね。そんなことを意識して銭湯を訪ねてみると、ペンキ絵は舞台背景、浴槽はステージ、洗い場は観客席など、銭湯の構造自体がまるで「劇場」のように見えてきませんか?

―博物館明治村でも明治時代に建てられた銭湯、「半田東湯」を見学できますね。建築的にはどのような特徴があるでしょう?

米山:半田東湯は知多半島の港町でかつて営業していた銭湯で、建設年は明治末年(1910)頃と伝えられています。木造2階建、妻入りの町家を思わせる外観が特徴です。1階奥の浴槽は男湯と女湯がつながっており、目隠しのみで仕切られています。また、2階には男湯からのみ行くことができる、湯上り後の休憩などに使われていた部屋があります。

―明治末年ごろに建てられたということは、神社仏閣を思わせる重厚な銭湯建築が流行する10年以上前ですね。

米山:その通りです。関東大震災以後に建てられた子宝湯をはじめとする「東京型銭湯」とは大きく異なり、明治期以前の銭湯は素朴な造りであったことがうかがえます。江戸の銭湯は伝統的な町家の形式であったと考えられるため、半田東湯はその建築の特質を色濃く継承しているといえるでしょう。

―半田東湯は江戸時代のおもかげをとどめる、とても貴重な建築なのですね。米山さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

江戸東京たてもの園と博物館明治村に遺るふたつの銭湯、ぜひ足を運んでいただき見比べてみてはいかがでしょうか。

撮影;平林克己

江戸東京博物館研究員。日本近現代建築史、江戸東京の建築・都市史を専門とする。日本銭湯文化協会の理事も務め、銭湯建築や銭湯文化にも造詣が深い。

取材協力=江戸東京博物館、江戸東京たてもの園

所在地 |

東京都小金井市桜町3-7-1(都立小金井公園内) |

|---|---|

営業時間 |

4月~9月 9:30~17:30 10月~3月 9:30~16:30 ※最終入園は閉園30分前まで |

定休日 |

月曜(祝日の場合は翌日) ※新型コロナウィルス感染症により営業時間、休園日が異なる場合があります。 詳しくは公式HPをご覧ください。 |

電話番号 |

042-388-3300 |

料金 |

大人:400円 シニア(65歳以上):200円 大学生:320円 中高校生:200円 都内在学または在住の中学生・小学生・未就学児童:無料 |

公式サイトURL |

https://www.tatemonoen.jp/ |

記者

ライター安田淳

PICK UP