記者

フォトグラファー安井弥生

2024/05/15

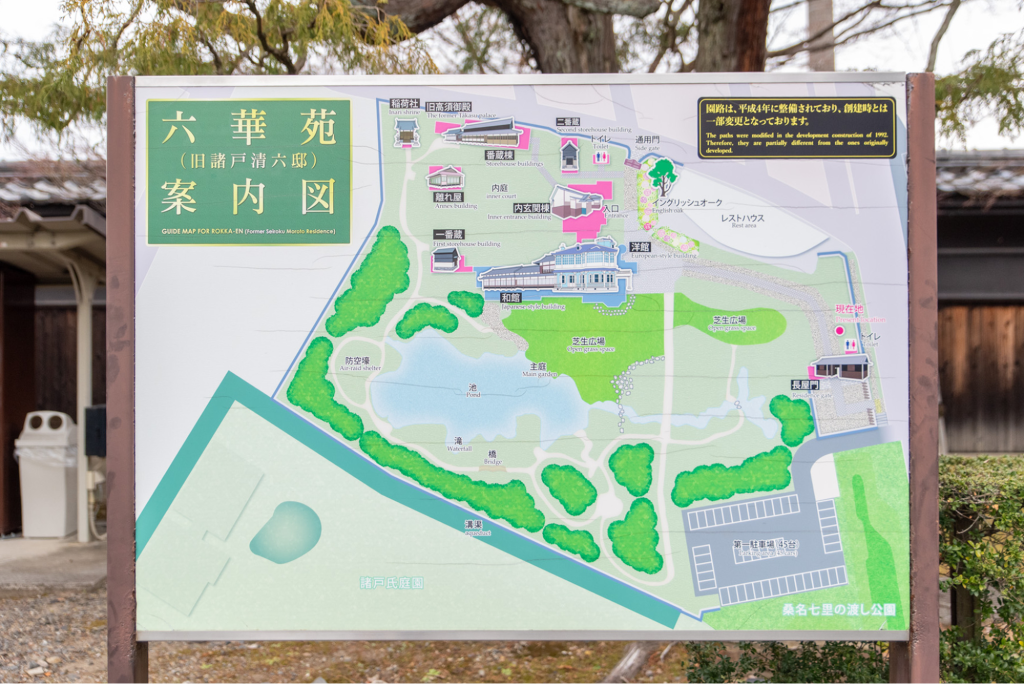

桑名の実業家二代諸戸清六(もろとせいろく)の新居として建てられ、当時と同じ場所にそのままの姿が残る「六華苑(ろっかえん)」。現在は一般公開され、国内外から年間約5万人が訪れ、多くの観光客でにぎわう桑名市を代表する観光スポットです。

六華苑は、鹿鳴館などを設計したことで知られるイギリス人建築家ジョサイア・コンドル氏の設計により、明治44年に着工し、大正2年に完成しました。4層の塔屋をもつ木造2階建ての洋館と、池泉回遊式庭園を持つ和館からなる明治・大正期を代表する貴重な建造物で、洋館と和館は国の重要文化財に指定されています。

震災や戦災の影響で日本国内に現存するコンドル建築は6か所のみ。地方で見られるのは桑名市にある六華苑だけと、大変貴重な存在となっています。

ちなみに六華苑というのは、平成5年に一般公募した中から選ばれた名称です。

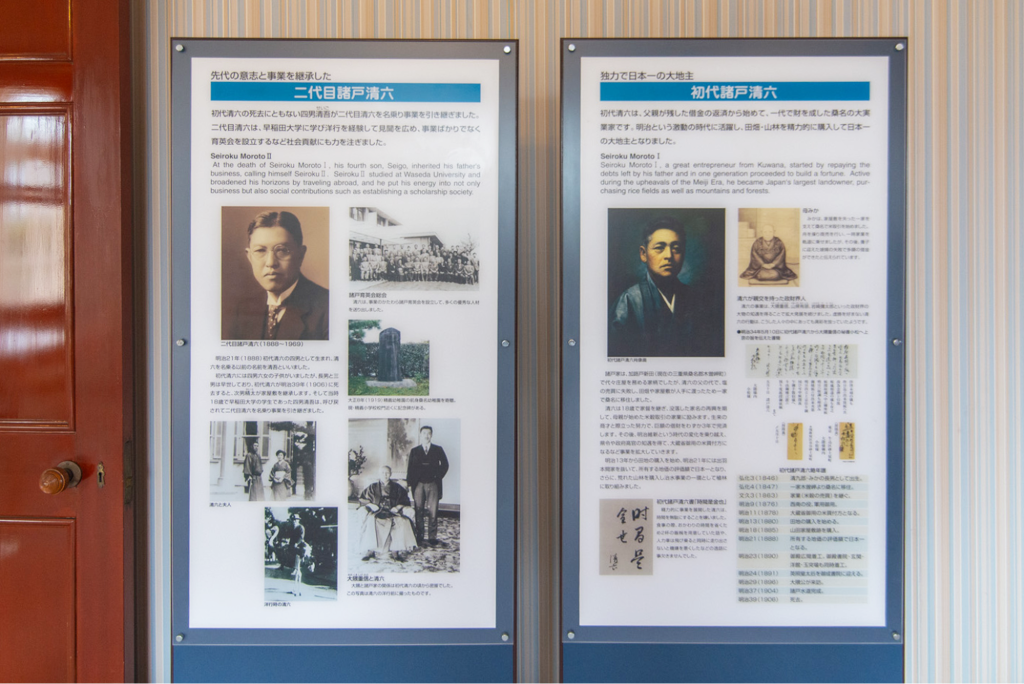

諸戸家は、加路戸新田(現 三重県桑名郡木曽岬町)で代々庄屋をつとめていましたが、江戸時代末期の清九郎の代に塩の売買が失敗し、大きな負債を抱えてしまいます。清九郎の長男清六は、一家で桑名に移住。父の死後18歳頃から米穀業を営み、わずか3年で負債を完済するほどの成功を収めました。明治維新の後も事業を拡大。次々と田畑を開墾し、山林を植林し、日本一の大地主となりました。

一方で、当時飲料水事情が悪かった桑名に私財を投じて上水道を引き、一般市民にも開放するなど、桑名のまちづくりにも貢献しました。

明治39 年、初代清六が死去すると諸戸家は2つに分けられ、屋敷は次男精太が相続します。そして、当時早稲田の学生として東京で学んでいた四男清吾は呼び戻され、18歳で二代清六を襲名し家業を引き継ぎます。

やがて結婚し、明治44年、23歳になった二代清六は、建築界の重鎮であったコンドルに設計を依頼し、この新居を完成させました。

当時23歳という若さで、このような大邸宅を構えることができたのは、先代から引き継がれた財力や人脈があってのことでした。

六華苑の入り口となる長屋門。入苑チケットもこちらで購入します。

[入苑料]

一般(高校生以上) …… 460円(税込)

中学生 …… 150円(税込)

※小学生以下は無料。ただし、付き添いが必要

※障害者手帳をお持ちの方は、窓口でご提示ください。

六華苑年間パスポート …… 1枚3,300円(税込)

六華苑をより詳しく知りたい方には、歴史案内人と呼ばれるボランティアガイドの利用もおすすめです。事前予約制ですが、常駐しているので空いていれば当日の対応も可能です。

※案内を希望される方は、見学希望日の8日前までに桑名市物産観光案内所までお申し込みください。

【桑名市物産観光案内所】

〒511-0079三重県桑名市有楽町59

TEL&FAX 0594-21-5416

長屋門から緩やかなカーブのアプローチを抜けると、鮮やかなブルーが目を引く洋館が見えてきます。洋館の窓枠は一階ずつよく見ると、三角だったり丸形だったりそれぞれ違ったデザインで遊び心を感じられます。

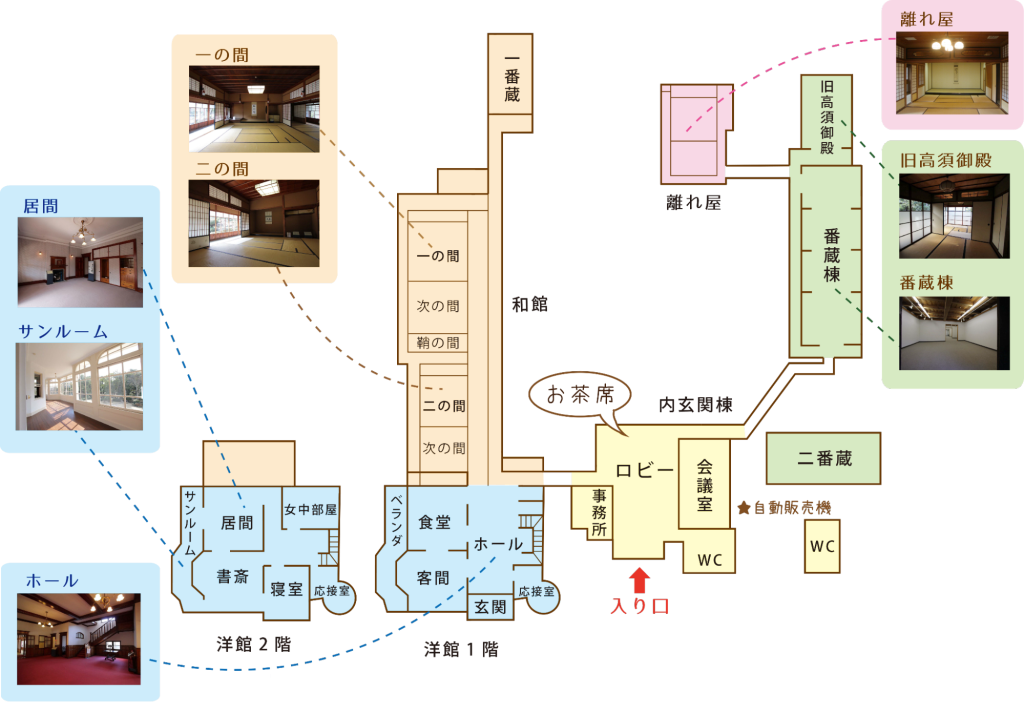

洋館や和館、離れ屋へつながる内玄関棟。建物内への入口です。順路の案内看板に沿って進むと効率よく回れます。

館内へは、靴を脱いで入館します。

桑名には、1枚の紙に切り込みをいれるだけで鶴を幾重にもつないで折る連鶴(れんづる)が伝承されており、「桑名の千羽鶴」と名付けられ、桑名市の無形文化財に指定されています。どなたでも気軽に楽しめる「桑名の千羽鶴」を体験することもできます。(体験1回200円(税込))

ロビー奥のカフェスペースでは、風情のある中庭を眺めながらゆったりとカフェタイムを楽しめます。

私邸とは思えないほど立派で開放的なホール。洋館は、主にゲストをもてなすためのスペースで、日常の生活は和館で行っていたそうです。

車寄せ。一度は戦災で破損したステンドグラスも、改修によって再び美しさを取り戻しています。

左手には応接室、食堂、右手には二階へ続く曲がり階段があります。奥へ目を向けると和館の奥までつながる廊下まで見通せます。

当時、洋館と和館が併設されることは珍しくなかったのですが、六華苑のように洋館と和館が一直線上に配置され、両館が壁一枚でつながっているのは他にあまり例のない建て方だそうです。

館内のトイレはすべて水洗式。当時としてはとても珍しく、東海地方で最初の洋式トイレだったそう。敷き詰められたタイルも輸入品で、当時のままの姿を今に留めています。

コンドルが、一番注力したといわれる豪華な応接室。出窓部分の床から天井まで壁が広く外側にせり出し、より明るく開放感を感じられます。

部屋には同じ時代のアンティーク家具が置かれており、当時の雰囲気が再現されています。

コンドルは日本の気候を考え、夏の暑さをしのぐために1階のベランダを広く取り、2階には冬の寒さを防ぐためにサンルームが設けられています。

落ち着いた色調に統一された食堂。応接室との境は、ドアではなく日本のふすまをヒントにした引き戸になっています。各部屋の色に合わせて塗分けられているので、表と裏では違う色となっています。

塔屋の1階部分。設計当初3階建ての予定だった展望塔は、清六が眺望にこだわり急遽4階建てに変更。当時の3階建てで書かれた設計図も展示されているので、実際の建物との違いも見比べることができます。

螺旋状の曲がり階段は、柱がなくシンプルなつくり。

手すりをよく見るとハートの形が見つけられます。邸宅内には他にもこのような装飾が見られるそうです。コンドルの細部までこだわったデザインも見どころです。

塔屋2階。

塔屋2階。

塔屋は直径2.5mの円柱形なので、壁はもちろん窓枠やガラス部分も湾曲しています。当時の日本には、ガラスを曲げる技術はなかったため輸入したものが使われていました。職人の技術の高さを感じます。

2階寝室。

2階寝室。

暖炉の道具にもハートのモチーフがほどこされていました。

1階の客間と同じ間取りになっている書斎。

1階と同様、窓際が屈曲しているのは、直線の単純さを嫌ったコンドルらしいデザインのひとつです。室内からサンルームへ通じています。

居間

居間

1階のベランダとほぼ同じ大きさのサンルームは、庭園を眺めるのに絶好の場所。

多角的に張り出したガラス窓から、明るい日差しが降り注いでいます。コンドルのこだわりが最も現れた部分です。

廊下は、使用人が通る板廊下と訪問客や主人が通る畳廊下が並行して造られています。

奥から一の間、二の間となり、材木商でもあったことから、松や桐、屋久杉など贅沢な材料が使われています。

来客用の座敷として使用されていた一の間は、日本庭園が一番良く見える場所。主に訪問客をもてなす場として使われており、素材も他の部屋より高品質なものが使われています。

苑内に7か所ある手水鉢には、季節のお花をいっぱいに浮かべ苑内を巡り鑑賞するイベントも行われています。

和館の北側の内庭も、主庭園とは違った景観を楽しめます。

庭園の芝生広場から建物を眺めると、洋館と和館がつながっている様子がよくわかります。洋館の前には洋風の芝生の庭、和館の前には中心に大きな池を配置し、その周囲を回遊しながら鑑賞できる池泉回遊式の庭園が広がります。

鳥のさえずりが美しく、季節を感じられる景観。穏やかな日には水面に邸宅が逆さに映り、とくにフォトジェニックだそう。

離れ屋。昭和13年に建てられた仏間で、諸戸家と親交の深い茶匠・松尾宗吾が監修を行いました。

波を思わせる曲線の形をした格子の無双窓は、開閉式となっており、実際に手で開けたり閉めたりできるという珍しい構造になっています。当時は、仏壇が置かれていた離れ屋も、現在はお茶室として使用されています。

六華苑はなんと言っても、和洋折衷のつくりが見どころ。床板やタイル、ドアノブ、鍵隠しなど当時のままの素材も多く見られます。

ここからは、通常は立ち入り禁止エリア。今回、特別に許可をいただき撮影させていただいたので、少しだけご紹介いたします。

塔屋3、4階。下階と比べると階段も急で細く天井も低め。ほかの部屋と比べるとこじんまりしていますがとても落ち着く空間でした。

川まで眺められるようにとこだわった景色をゲストとお茶を飲みながら楽しんだそう。

洋館からつながる唯一の和室。二代清六の母が主に過ごした部屋。

洋館からつながる唯一の和室。二代清六の母が主に過ごした部屋。

縁側も前面窓となっていて、明るく心地のいい空間でした。

創建時の姿が、同じ場所にほとんどそのまま残されている六華苑。TVドラマや映画のロケ地、アニメの舞台としても知名度が高く、全国的にもますます注目度が高まっています。

和洋の文化が入り混じった貴重な歴史的建物で、想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

所在地 |

三重県桑名市大字桑名663-5 |

|---|---|

営業時間 |

午前9時~午後5時 |

定休日 |

月曜日 ※月曜が祝日の場合、翌平日 年末年始(12月29日~1月3日) |

電話番号 |

0594-24-4466 |

料金 |

一般(高校生以上)¥460(団体料金¥390) 中学生¥150(団体料金¥70 |

公式サイトURL |

https://www.rokkaen.com/ |

記者

フォトグラファー安井弥生

PICK UP